多様な専門家のコラボで生まれた

バイオフィリックデザイン

JR熊本駅ビルプロジェクト

「水と緑の立体庭園」

Scroll Down

2021年4月、九州を代表する鉄道ターミナル、JR熊本駅前に竣工した「JR熊本駅ビル」。シンガポールのチャンギ国際空港などにも用いられる「バイオフィリックデザイン」の手法を取り入れた同プロジェクトは、International Living Future Instituteが主催する、2022年「Stephen R. Kellert Biophilic Design Award」を受賞しています。国内外にも例がないといわれるほど大規模な屋内型の立体庭園は、どのようにして生まれたのか。そのプロセスをご紹介します。

CATEGORY

阿蘇から始まり循環する水のストーリー

バイオフィリックは、生命を意味する「bio」と愛情を意味する「philia」から生まれた造語で、近年注目されている「バイオフィリックデザイン」とは、身近に自然の要素を取り込むことで人々の生活を豊かにするデザイン手法を指します。

JR熊本駅ビルプロジェクトの当初のオーダーは、駅を降りた瞬間に「熊本らしさ」を感じられる「水と緑の立体庭園」をつくってほしい、というもの。昔から熊本は「火の国」といわれますが、熊本市は市民が使う水道水をすべて地下水でまかなう「水の国」でもあります。そこで、阿蘇から熊本市内に至る水の流れを表現したランドスケープというコンセプトが生まれたのです。

JR熊本駅ビルプロジェクトの当初のオーダーは、駅を降りた瞬間に「熊本らしさ」を感じられる「水と緑の立体庭園」をつくってほしい、というもの。昔から熊本は「火の国」といわれますが、熊本市は市民が使う水道水をすべて地下水でまかなう「水の国」でもあります。そこで、阿蘇から熊本市内に至る水の流れを表現したランドスケープというコンセプトが生まれたのです。

©日建設計

©日建設計

同ビルは、1〜8階は商業施設「アミュプラザくまもと」、9〜12階はホテル「THE BLOSSOM KUMAMOTO」から構成されています。9階にあるホテルの中庭には、阿蘇の湧水群をモチーフにした水盤があり、そこから湧き出た水が施設内のガラスや石壁を伝って落ちていき、熊本の名所である鍋ヶ滝をモチーフにした幅10m、高さ10mの滝へと流れ込む。さらに駅前広場には泉や噴水が点在しており、ビルの室内から屋外まで連続したパブリックスペースを生み出しています。

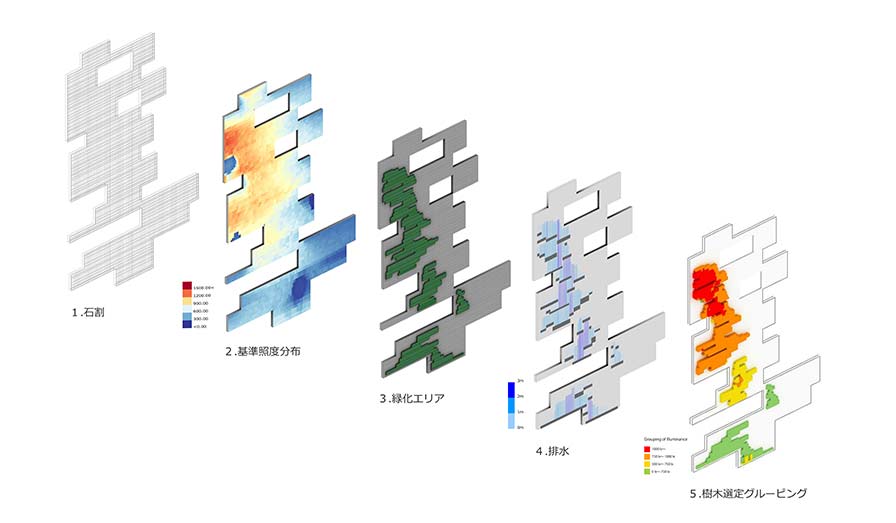

照度シミュレーションで自然に近い環境を

ビル内には7層にわたる吹き抜け空間があり、約50種類もの植物の配置は、昼光シミュレーションを行って決めていきました。「熊本らしさ」を体現するひとつ目のチャレンジは、いかにして光を取り込み、豊かな熊本の緑を室内に配置していくかということ。天窓から自然光が差し込む高さ30mの石壁についても照度シミュレーションを行い、より光が当たる場所を選ぶことで自然に近い壁面緑化を実現しています。

壁面緑化配置のプログラム

壁面緑化配置のプログラム

©日建設計 DDL

通常、熱帯から亜熱帯に生息する植物を使うことが多い室内緑化で、できるだけ熊本在来の植物を選んでいるのもまた、大きな挑戦です。さらに天井材には熊本産の杉材、水や緑に接する部分には阿蘇の火山灰が固まってできた石材を使用するなど、地域らしさをふんだんに取り入れています。

©エスエス

©エスエス

竣工から3年がたった現在では、2m以上も伸びた木があったり、水辺にシダ類が入り込んだり、植物が室内の環境を読み解いて、より自然の風景へと近づいていることが実感できるでしょう。

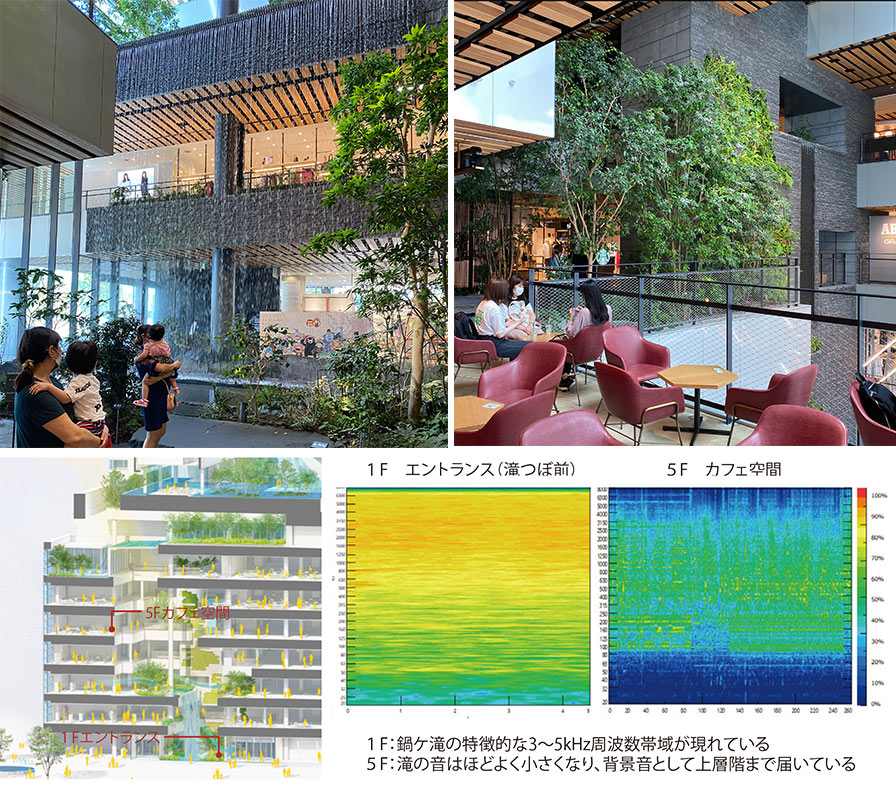

ワンチームで領域横断できるのが日建設計の強み

もうひとつのチャレンジは、音への対策です。室内に高さ10mもの滝を落とすとなると、かなり大きな音が出てしまうため、滝の落ち口部分をスリット状にして、流れる水量を少なくすることにより音を制御。モックアップをいくつも製作し、シミュレーションを繰り返すことで、1階では迫力が感じられ、階を上がっていくにしたがって徐々に音が減衰していく。来訪者が心地よいと感じる音のシークエンスを実現しました。

迫力ある滝音が体験できる1Fエントランスと、心地よい滝音が感じられる5Fのカフェ

迫力ある滝音が体験できる1Fエントランスと、心地よい滝音が感じられる5Fのカフェ

©日建設計 ©日建設計 環境デザインチーム

これほど大規模の自然を、しかも立体的に室内に取り入れた事例は国内でも少なく、現場は初めてのことばかり。光や音の問題以外にも、防水や躯体の荷重など技術的なハードルも数多く存在していました。

こうした難しいプロジェクトを乗り越えられたのは、建築家やランドスケープアーキテクトはもちろん、音響や光、温湿度といった環境設計チームやコンピューターシミュレーションチームなど、多様な専門家が揃っていたから。彼らがワンチームとなり、領域横断しながらコラボレーションできるのも、日建設計ならではの強みといえるでしょう。

こうした難しいプロジェクトを乗り越えられたのは、建築家やランドスケープアーキテクトはもちろん、音響や光、温湿度といった環境設計チームやコンピューターシミュレーションチームなど、多様な専門家が揃っていたから。彼らがワンチームとなり、領域横断しながらコラボレーションできるのも、日建設計ならではの強みといえるでしょう。

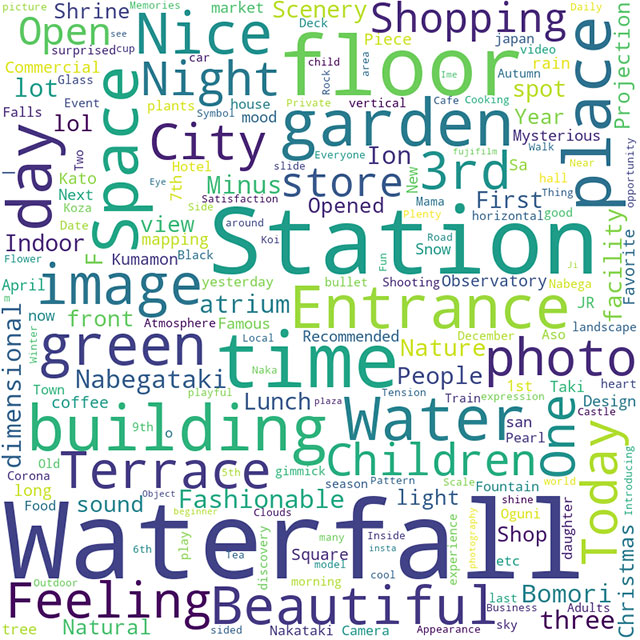

都市開発にも欠かせない内外一体のデザイン

今では、カフェで集中して作業をするワーカーや、緑の中を駆け回る子どもたち、滝の音に耳を傾ける赤ちゃん連れのファミリーなど、さまざま世代・属性の人たちが集まり、立体庭園を経由した人の滞在時間は経由しない人の1.4倍になったというデータもあるほど。SNS(Instagram)のデータ解析を見ても、「滝」「水」「庭」といったキーワードが多く出現しており、訪れた人が熊本の自然を体験・発信していることがわかります。

©NSRI

©NSRI

JR熊本駅ビルプロジェクトで、日建設計が実践したのは、光環境や音環境、温熱環境などを読み解いて、ランドスケープと建築をインテグレートすること。「バイオフィリックデザイン」というと、どうしても室内緑化ばかりが注目されがちですが、最も重要なのは内外一体となったランドスケープデザインにあるのです。

©KOO-KI

©KOO-KI

自然の光が当たる場所に、気持ちのいいパブリックスペースや緑をどのように取り入れていくか。それは今や、都心はもちろん多くの開発において欠かせない重要な要素となっています。また運用を続けるうちに、室内緑化のメンテナンスのメニューや、自然を感じるために最適な緑量といったデータも明らかになるはず。

こうした知見を、その他のプロジェクトにフィードバックしていくこと。さらに、バイオフィリックデザインが人間や建物自体にもたらす価値を見える化し、いかにして緑あふれる建築・都市空間を創出していくか。それらは今後、私たちが取り組んでいくべき大きな課題だと考えます。

こうした知見を、その他のプロジェクトにフィードバックしていくこと。さらに、バイオフィリックデザインが人間や建物自体にもたらす価値を見える化し、いかにして緑あふれる建築・都市空間を創出していくか。それらは今後、私たちが取り組んでいくべき大きな課題だと考えます。