感染症対策と建築デザイン

Scroll Down

感染症対策のチームアプローチ

また、抗生物質耐性菌等が次々と生まれたため、抗菌薬のみに頼った予防や感染拡大防止だけでは不十分とされ、病原菌やウィルスをコントロールするには、臨床分野だけでなく、多面的なアプローチで、感染症の予防と拡大防止を図る研究活動が展開されるようになりました。そうした中、医療従事者や研究者に建築設計者を加えたチームによる建築分野での感染症対策の研究・実践が進められています。

「感染経路」を断つことに貢献する建築デザイン

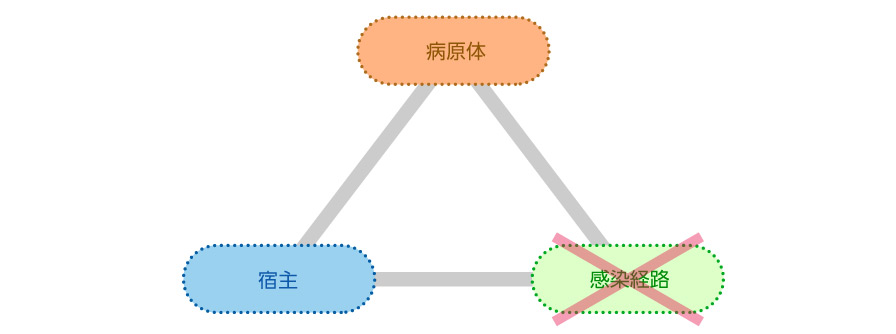

感染は、「病原体(感染症を起こす微生物側)」と「宿主(受け入れる人間側)」と「感染経路(病原体を運ぶ伝搬経路)」の3つが揃ってはじめて成立します。そして、病院は、この3要素が揃ったリスクの高い場所です。

病原体×宿主×感染経路

病原体×宿主×感染経路

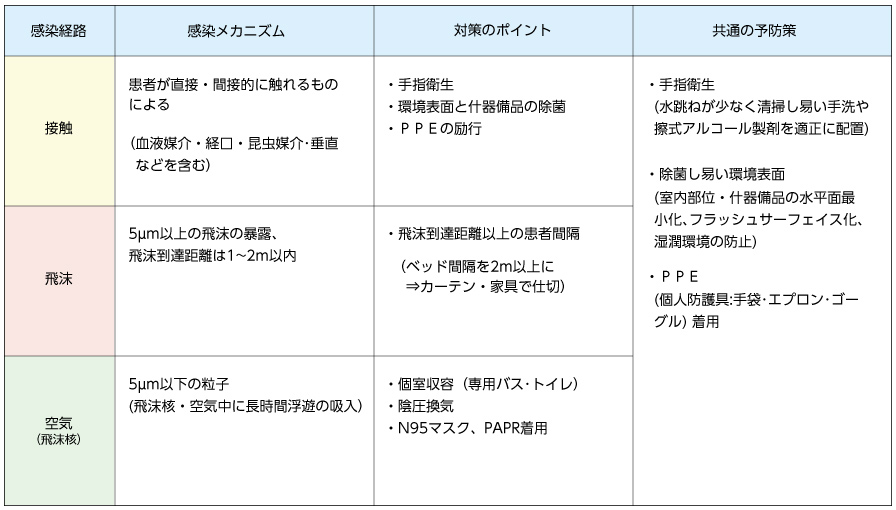

感染経路の種類と建築デザインによる対策

「接触」は患者が直接・間接的に触れることによる感染経路です。建築デザインの工夫により、「手指衛生」「環境表面(手に触れるものの表面)」等の対策を行います。

「飛沫」については、「飛沫到達距離(2m)」に配慮したベッド配置や家具のレイアウトによる対策が可能です。

「空気」については、患者の個室収容や、給気と排気の差によって病室への定常的な空気の流れをつくる「陰圧換気」などが主な対策方法です。

医療関連感染症と対策の要点

医療関連感染症と対策の要点

計画から運用における感染制御のポイント

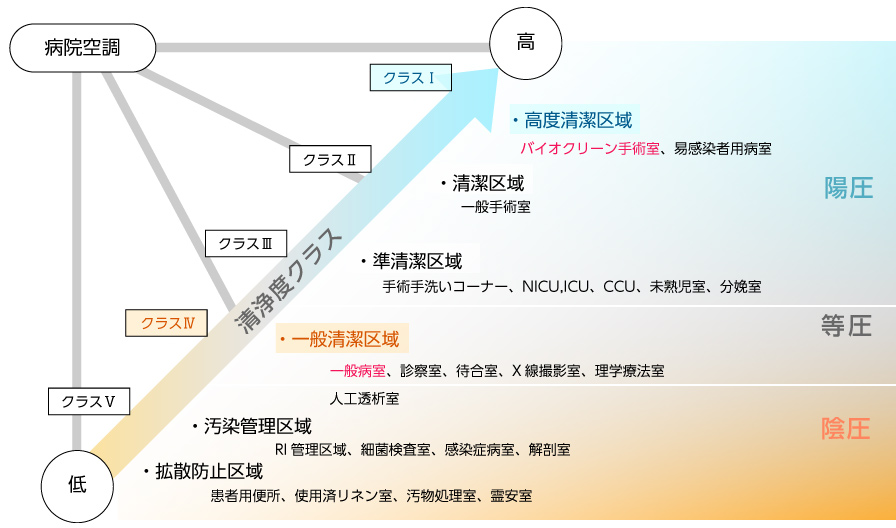

病院の空気清浄度クラスとゾーニング(『病院空調設備の設計・管理指針(HEAS-02-2013)』一般社団法人日本医療福祉設備協会発行、2013年より作成)

病院の空気清浄度クラスとゾーニング(『病院空調設備の設計・管理指針(HEAS-02-2013)』一般社団法人日本医療福祉設備協会発行、2013年より作成)

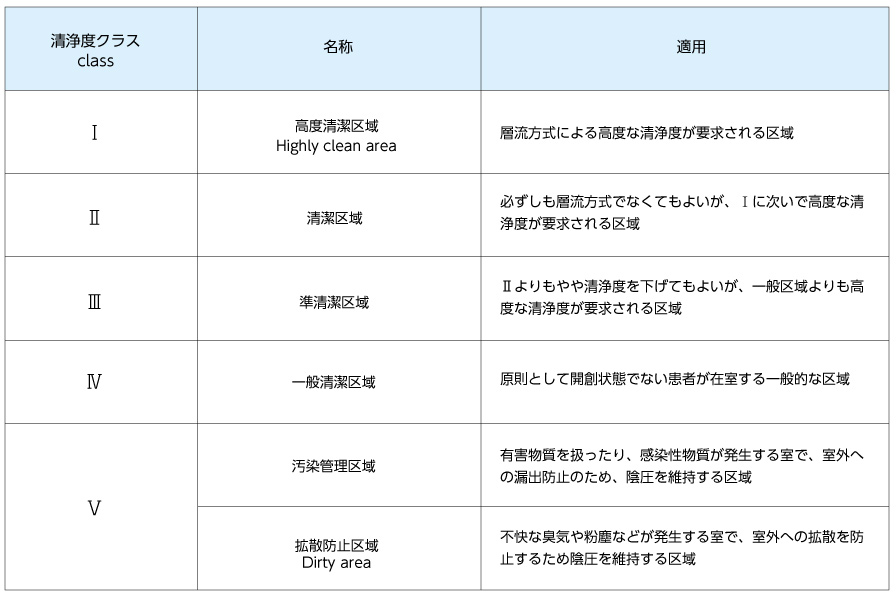

病院の空気清浄度クラス

病院の空気清浄度クラス

ここでは必要なプランニングやそのディテールにおける感染制御のポイントを簡単に説明します。

①安全な空気の流れを創る:空気感染隔離室(AIIR)

従来の病院計画は、温湿度や風量(換気回数)を主眼にしていることが多かったのですが、感染症対策においては、空気感染に備えて「空気圧」「空気清浄度」「気流方法」「気流分布」の視点で、安全な「空気の流れ」をデザインします。

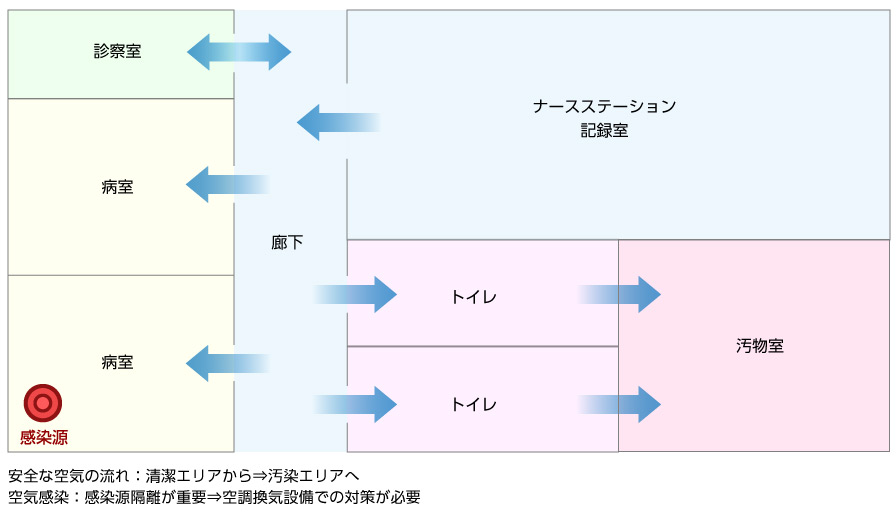

例えば、空調換気設備で給気と排気のバランスに配慮して次の図のような流れが作り出せれば、感染源隔離と医療スタッフの感染リスク低減が可能となります。

病棟の空気の流れ(例)

病棟の空気の流れ(例)

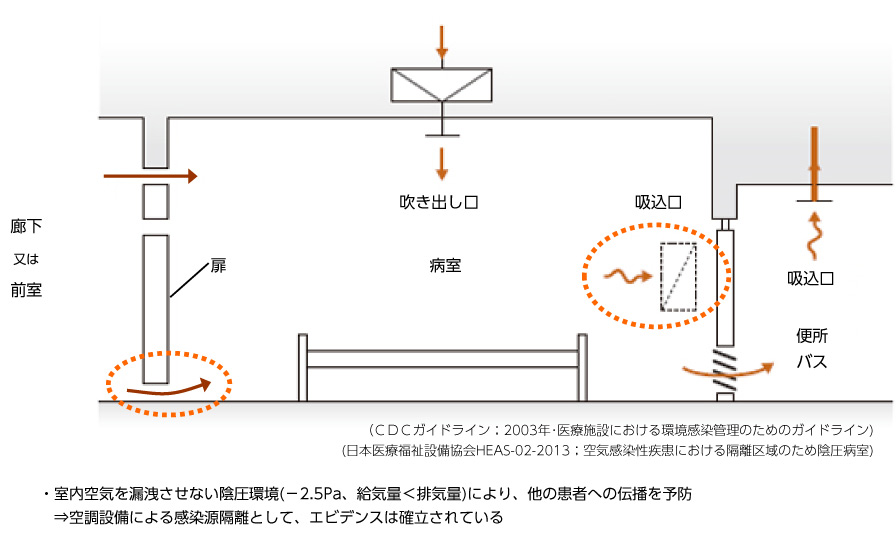

・病室への一定の空気の流れをつくり、-2.5Paの陰圧を保つ

・換気回数の確保

・内装材料の気密仕様

・汚れた空気を外部に直接排気

・室内で空気を循環する際は、超高性能エアフィルタ(HEPAフィルタ)使用

・陰圧状況の継続モニタリング

・前室付き病室とすることも、陰圧を管理するには有効

空気感染隔離室

空気感染隔離室

②安全な空気の流れを創る:防護環境(PE)

免疫力の低下した患者のための病室は、空気感染隔離室とは逆の空気の流れにする必要があります。すなわち汚れた外部空気を絶対に病室内に入れないということです。そのためには、病室を+2.5Paの陽圧とすることで対応します。

③使いやすい手指衛生の設え

接触による感染リスクを軽減する手指衛生を徹底するためには、患者用手洗い洗面、清潔な医療スタッフ専用手洗い、使用後の汚れた器材洗い用流しというふうに、用途や使用者別に設備を明確に分けることが有効です。

また、手洗い設備を利用しやすい場所に利用しやすい数設置することが、手洗いの徹底につながります。そのために、医療スタッフの行動軌跡調査・分析を行った上で、配置を決定することが重要です。

また、鏡で自分の顔を確認するとつい顔周りを触ってしまう傾向をとらえ、洗面台周りには鏡を設置しないなど、人間の行動心理にも配慮した設えであることが求められます。

④微生物を増やさない環境づくり

微生物は水のある湿潤な場所に多く繁殖します。例えば手洗いも、水はねがなく、縁に水の溜まらないデザインをするなどの研究が進んでいます。ほかにも、結露による水滴防止のための外断熱や、空調機の抗菌化などが有効です。

SARSは、トイレの排水配管が感染経路となったと言われています。微生物の増殖しやすい排水経路には、空気漏れの少ない排水トラップを採用することが必要となります。

⑤埃が溜まりにくく、除菌・清掃しやすい環境表面

環境表面(室内部位、什器、備品など)は除菌しやすく、埃が溜まりにくく、掃除しやすいことが大切です。例えば、床と壁の交差するところを曲面構造にする、床面に埃が溜まらないように、空調機器やごみ箱などは壁に設置する、家具の天板には傾斜をつける、家具は動かして掃除できるようにキャスター付きとするなどです。環境表面から患者への病原体の伝搬は、その表面に接触した手を介することがほとんどですので、手が触れない場所については、それほど神経質に消毒・滅菌の必要はないと考えられます。

病原菌の繁殖しやすい水回りは、直接触らないために、センサーによる自動水栓や自動洗浄などの非接触システムの採用が有効です。

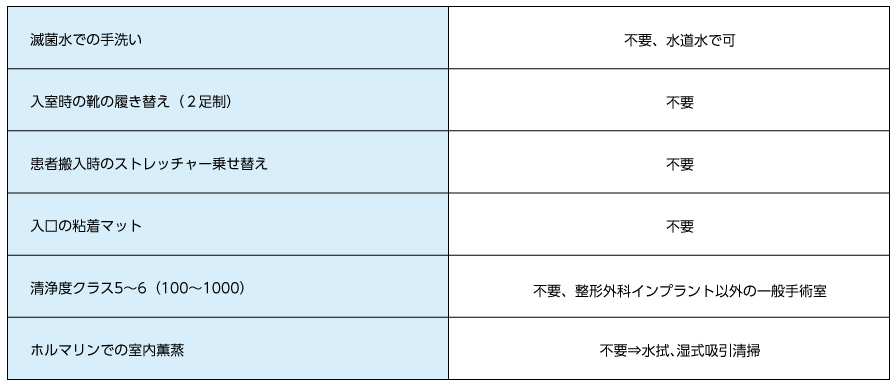

⑥エビデンス(科学的根拠)が認められない過度の感染対策回避

例えば、かつては手術室に入る前に、靴を履き替えていましたが、前述の通り、接触による感染は、ほとんどが手を介して起こることがわかっているため、足元からの感染リスクは非常に低いと考えられています。衛生面における過去の慣習や文化にとらわれず、科学的根拠に基づいた計画をすることで、本来必要なスペースや動線を確保し、より良い医療へと結びつけていくことが可能となります。

手術部門の習慣・文化・非常識?

手術部門の習慣・文化・非常識?

⑦工事中の注意

アスペルギルス真菌胞子は、建物の天井内などの埃に含まれるカビの一種です。このカビに感染すると免疫力の低下している場合、重篤な呼吸器系の感染症を引き起こします。易感染患者のいる既存の病院における改修工事においては、工事中の埃を徹底的に封じ込めるための養生、陰圧換気、適正な排気場所などについて配慮を行う必要があります。

また、患者を工事現場に近づけないだけでなく、作業員の動線を患者と分離したり、微生物のサンプリングを行うなどの感染制御リスク管理も検討する必要があります。

技術の発展と感染症対策の「見える化」

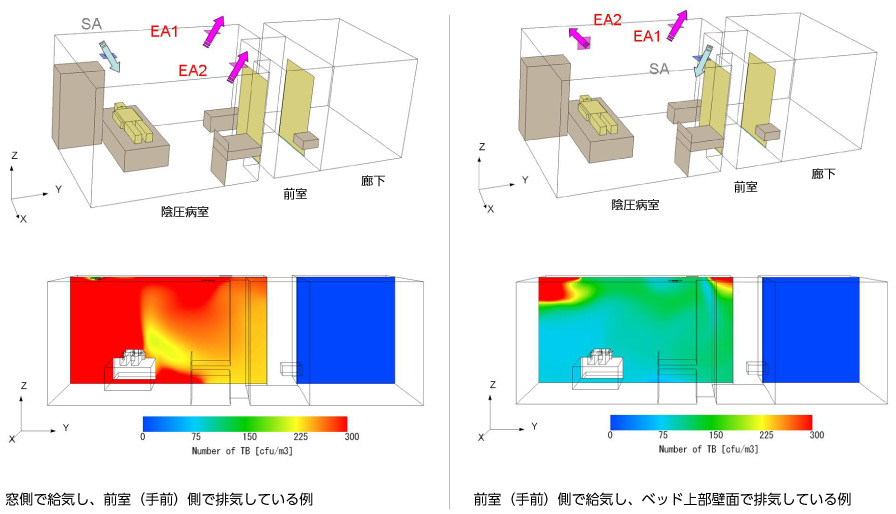

病院計画の初期段階から、安全な空気の流れをつくるためのエビデンスを得ることができ、患者の安全と、医療従事者の空気感染リスク低減をこれまで以上に考慮して病室のデザインや運用ができるようになりました。

感染症に対する恐怖に対して、建築分野からどんな貢献ができるのか、今後も引き続き研究を続けていきたいと考えています。

空気感染隔離室(陰圧病室)の気流シミュレーション(計算モデル、飛沫核の分布)

空気感染隔離室(陰圧病室)の気流シミュレーション(計算モデル、飛沫核の分布)