新型コロナウイルスによりもたらされる新しい社会に向けて

~集中から分散、Industry4.0 に学ぶ低ピーク社会の穏やかな共生~

日建設計 執行役員 設計部門 プリンシパル ドキュメントデザインセンター プリンシパル

五十君 興

(役職は公開時のものです)

Scroll Down

在宅勤務やリモートワークは、私たちの生活習慣や行動様式を改めて考えさせる機会になりました。産業界での変革であるIndustry4.0を切り口に、アフターコロナ時代のイノベーションとその未来について考えていきたいと思います。

日建設計 執行役員 設計部門 プリンシパル ドキュメントデザインセンター プリンシパル

日建設計 執行役員 設計部門 プリンシパル ドキュメントデザインセンター プリンシパル

五十君 興

(役職は公開時のものです)

集中から分散へ、低ピーク社会の実現

コロナ禍は、人が集まることによって価値や魅力を生み出す都市の本質を問いただしているように思います。わたしたちは、これまで集中・集積していた人・モノ・情報を計画的に分散させること、平準化させることの重要性を認識することとなりました。東日本大震災では首都圏で計画停電が実行され、社会全体で電力の使用を抑えることを強いられたことは記憶に新しいと思います。その後、電力については、需要のピークを社会全体でコントロールするという考えが浸透してきましたが、都市への集中やワークスタイルを変えるほどではなく乗り切れたわけです。しかしアフターコロナでは、ソーシャルディスタンスが求められるため、エネルギーだけでなく人流でも集中を無くして分散することで、ピークや密度を平準化することが社会通念として定着することになるでしょう。つまり、低ピーク社会の実現です。

Industry4.0 と合致するアフターコロナ社会

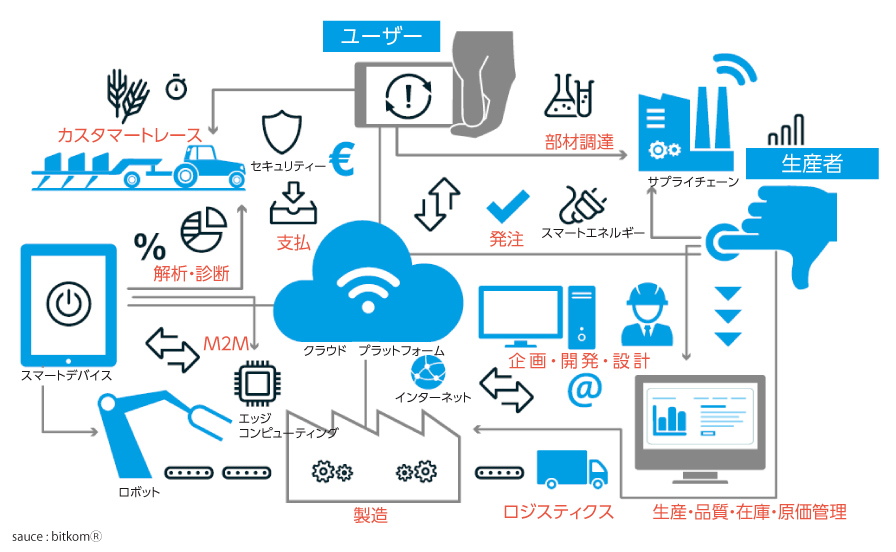

IoT、AIによって製造業ではIndustry4.0への大変革が起こっていますが、三密を回避する手段としても機械化・無人化・ロボット利用が促進されることから、Industry4.0とアフターコロナの方向性は合致していると考えます。Industry4.0で達成されるマスカスタマイゼーションとは、消費者が求めている特別なものが少量生産され、全体最適化されたサプライチェーンで消費者に届くことですが、これはすべてのプロセスを1か所に集中するのではなく、最適な場所で効率よくモノやコトを動かすという概念です。つまり製造業界で既に進みつつある集中から分散のトレンドを考えれば、アフターコロナの低ピーク社会は特別なことではなく、Industry4.0の延長線上にあると言えます。

Cyber-Physical System(CPS) がもたらすものつくりのダイアグラム 出典| Bitkom 日本語は日建設計が追記

Cyber-Physical System(CPS) がもたらすものつくりのダイアグラム 出典| Bitkom 日本語は日建設計が追記

建築用途の概念が変わる

Industry4.0では、現実社会とサイバー世界が一体となったCyber-Physical System(CPS)が構築され、全体最適化したサプライチェーンは細分化と分散が進みます。都市中心部にも工場や物流施設が立地したり、オフィスビルの中で製造したり販売したりすることもあるかもしれません。今回のコロナ禍でホテルが病院の機能を担ったり、住宅にオフィス機能が持ち込まれたりと、建築用途の境界を越えた対応が進みました。建築用途の概念の変化や法整備などが求められる点でも、Industry4.0とアフターコロナ社会は共通しているといえます。

低ピークへの社会システムの転換、価値変換が設計を変える

現実の社会システムでは、大きな転換や価値変換が必要です。これまでは、曜日に縛られた休日や季節による変動を吸収するために、最大時の需要に合わせて社会インフラをつくらざるを得なかったのですが、低ピーク社会が実現できれば無駄なコストやエネルギーを省くことができます。空港の設計を例にとると、これまでは航空会社の発着スケジュールによる旅客集中を許容した計画規模であったものが、社会システムや人々の行動の変容に伴い、できるだけ旅客集中の突出したピークをつくらない方向に進むでしょう。発着スケジュールを平準化していけばピークも下がり、ターミナルのスペースに余裕ができます。その余裕を到着動線で防疫強化に使うこともできます。

都市計画においても、集中を呼び込む都心の高い容積率の概念も見直される可能性があります。テレワークや郊外型オフィスが増えれば、都心に向かうことを前提にしている一方向の通勤も、逆流通勤とバランスしてピークを下げていくでしょう。

都市計画においても、集中を呼び込む都心の高い容積率の概念も見直される可能性があります。テレワークや郊外型オフィスが増えれば、都心に向かうことを前提にしている一方向の通勤も、逆流通勤とバランスしてピークを下げていくでしょう。

設計のプロセスが変わる

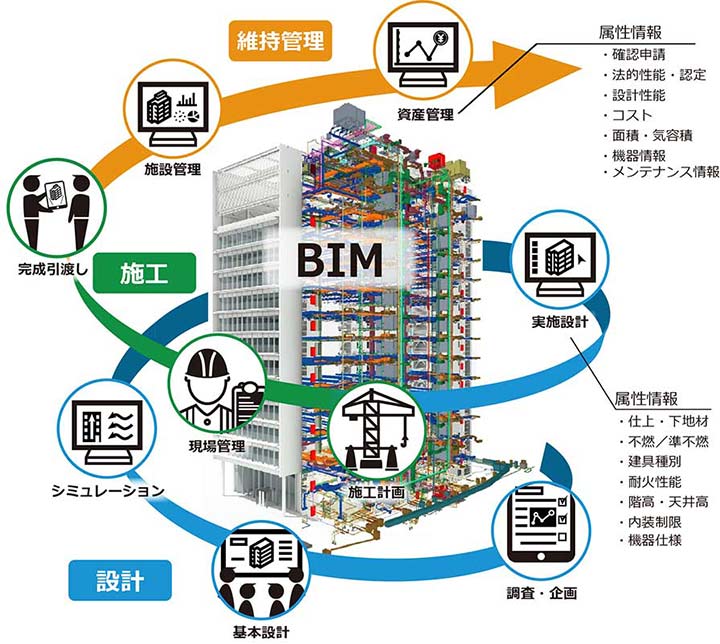

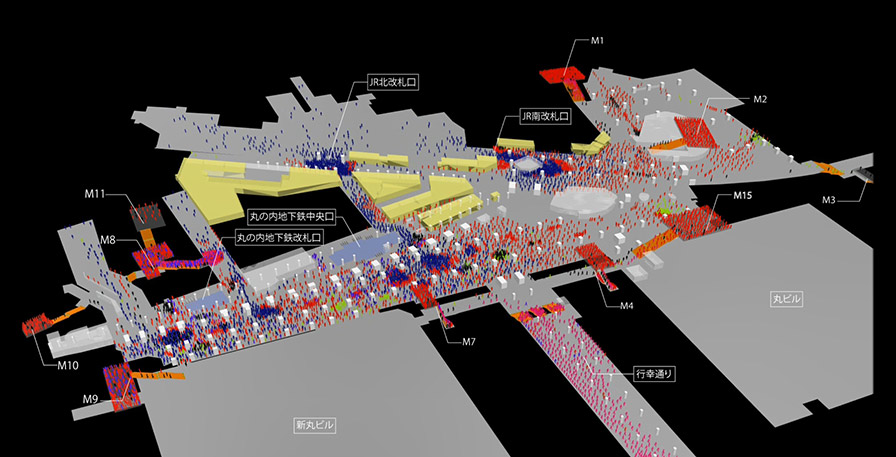

都市や建築を設計していく上でも、人やエネルギーの集中、ピークを考慮しながら、シミュレーションしていくことが重要になってきます。そのためには、二次元、三次元の図面ではなく、建築空間をデジタル情報の集合体として検討していく設計プロセスに移行していくと考えられます。BIM(Building Information Modeling)による設計はすでにスタンダードになりつつありますが、建築設計のフェーズだけでなく、施工段階や完成後もデータをつなげていくことが重要となってきます。建築設計と施工がCPSのなかに組み込まれて生産性と品質が向上するだけでなく、維持管理段階でもBIMやビッグデータを活用した人流や密度分析、環境性能のモニタリングなどが可視化でき、施設管理者にとっては大きなメリットになります。

つながっていくBIM

つながっていくBIM

設計プロセスのBIM は施工・維持管理段階へとつながり活用されていく

鉄道駅と地下空間の人流シミュレーションの例(東京丸の内)

鉄道駅と地下空間の人流シミュレーションの例(東京丸の内)

低ピーク社会での穏やかな共生にむけて

それでは、低密度な環境のなかでイノベーションを誘発していくにはどうすれば良いでしょうか。イノベーションは、人と人とのインタラクティブな関係性から生じるものです。とりわけ建築計画においては、直接対面での議論や交流の場を設けることが重視されてきました。アフターコロナの低ピーク社会では、三密ではない新しいインタラクティブな交流の場をいかにオフィスや研究施設の中に創るかが問われています。そのヒントは、縁側や庇といった半外部空間を持った日本建築にあると思います。ランドスケープとの連続性があり、外部空間との交感ができる半外部空間の要素を持ち込んだオフィスや研究施設を提案していきたいと思います。下の日本画は国宝「納涼図屏風」です。半外部空間で穏やかに集う家族の風景、一見非常に稚拙に描かれたようにも見えるこの絵が国宝に選ばれたのは、ここに日本人の自然と共生する世界観、家族観が表現されているからだと思います。アフターコロナの未来の納涼図屏風では、登場人物それぞれがITツールを手にCPS社会とつながりながらゆったりした時間を共有している。集中より分散が進んだ低ピーク社会は、世界全体が穏やかに共生している、そんな風景を思い描けるのではないでしょうか。(2020年8月7日)

出典|東京国立博物館「納涼図屏風」 久隅 守景

出典|東京国立博物館「納涼図屏風」 久隅 守景

※「Beyond Covid-19 社会・都市・建築」は連載です。今後は、建築家、プランナー、エンジニア、コンサルタント等が各専門の立場でビジョンを定期的に発信していきます。