4-3

日本生命保険本店本館 -激動の時代と共に生き続けた品格ある建築-

4-19 日本生命保険本店本館 第1期 昭和14年(1939) 第2期 昭和37年(1962)

4-19 日本生命保険本店本館 第1期 昭和14年(1939) 第2期 昭和37年(1962)

激動の時代と共に生き続けた建築

ようやく花崗石の外装が北側の第1期部に施工されたのは、第1期竣工後15年を経た1954年のことでした。ちなみに、この時期の南半分の敷地には、明治35年(1902)竣工の辰野金吾・片岡安監修、関野貞設計による赤レンガに花崗岩の帯をもつ外観の旧本館が建っていました。この様式は、東京駅等を設計した明治の巨匠・辰野金吾が多く採用したため、「辰野様式」と呼ばれています。旧本館を撤去して、現在の花崗石貼りの本館全体が完成したのは、昭和37年(1962)のことでした。長谷部・竹腰建築事務所による設計を継承した日建設計工務の後継者達の設計監理により、南側の第2期工事が遂行され完成に至っています。

戦争の混乱の中、昭和前半の激動の時代を生き続けた建築だったのです。

4-20 左の建物が外壁モルタル仕上げの本館北半分。右の建物は敷地南半分にあった辰野様式による旧本館。

4-20 左の建物が外壁モルタル仕上げの本館北半分。右の建物は敷地南半分にあった辰野様式による旧本館。

(写真は「日本生命七十年史」より)

品格について

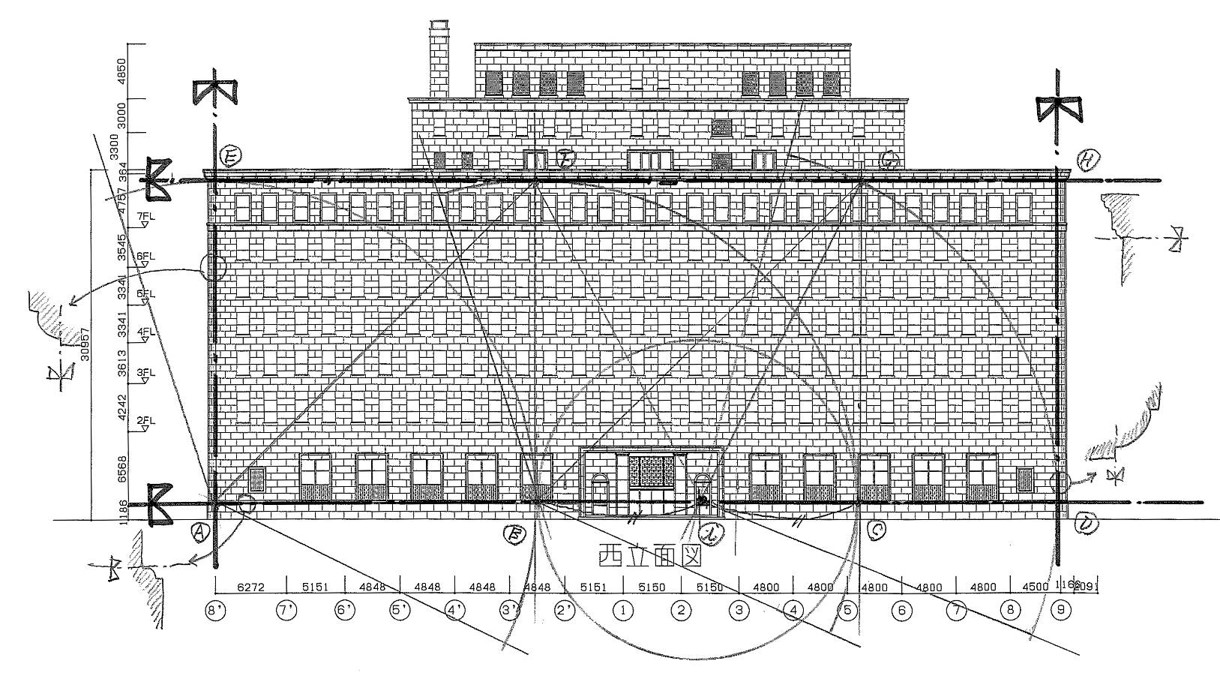

昭和11年(1936)の長谷部・竹腰建築事務所による図面では、2種類の御堂筋側立面図が描かれていました。1つは、北側半分の外壁をモルタル仕上げとし南側半分には辰野様式の旧本館を丁寧に描いたもの、そしてもう1つは、現在の花崗石による外装の全体立面図です。すぐ実現するわけでもない全体像が描かれた設計図書には、石積み外壁面に絶妙な配置で意匠を施された窓の詳細図が描かれていました。

4-21 御堂筋側立面の黄金比による分析(與謝野 久氏による)

4-21 御堂筋側立面の黄金比による分析(與謝野 久氏による)

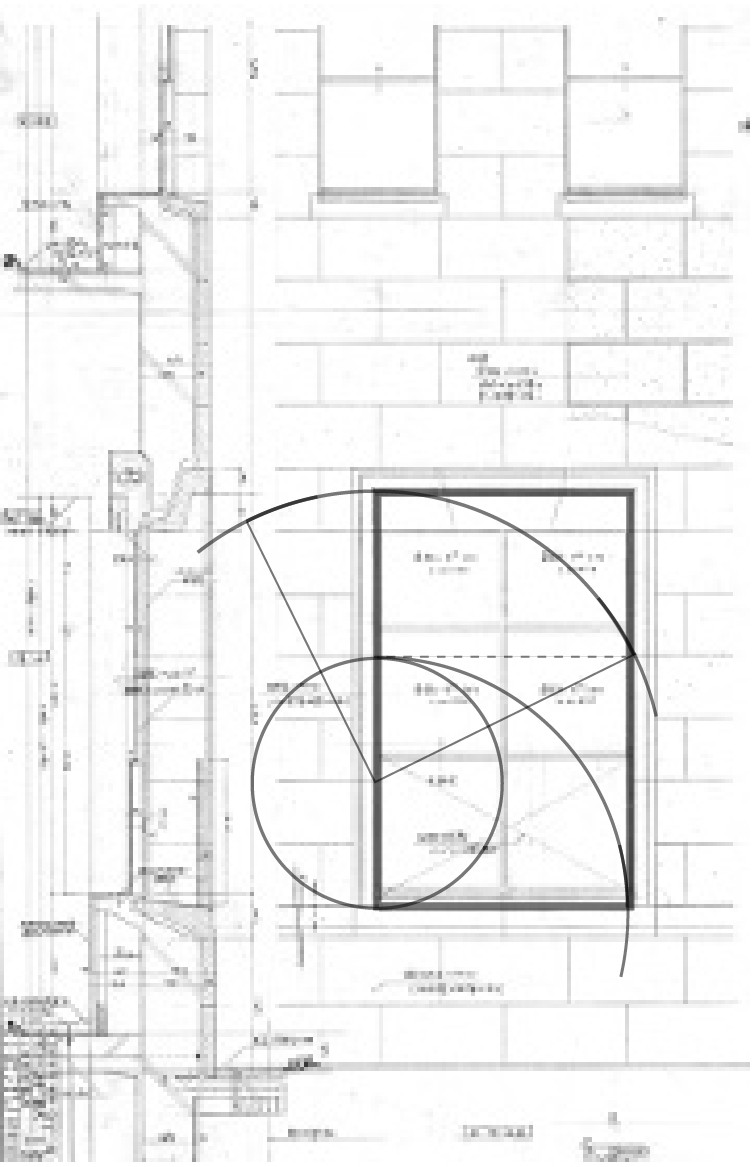

右図は、御堂筋側立面図上での黄金比構成の分析です。この図は近年作成されたものですが、黄金比矩形と正方形を連結した第2黄金比が形成されていると分析しています。また、花崗石の上品な枠組みを施された1階の窓でも、黄金比を確認することができます。当時の設計者達による黄金比スケッチが残っているわけでもないので、実際にこのように考えたかどうかは分かりません。しかし長谷部鋭吉が意匠設計した住友ビルディングの立面図でも、同じような黄金比分析ができることを思うと、「もしかしたら当時の人達は、美神を求めるように、コンパスを動かしていたのでは?」という思いも湧いてきます。

-

4-23a 1階窓廻り矩計図

4-23a 1階窓廻り矩計図

黄金比が確認できる詳細立面図 -

4-23b 1階窓写真

4-23b 1階窓写真

-

4-24 外壁花崗石外装詳細写真

4-24 外壁花崗石外装詳細写真

最上部:軒蛇腹

最上階床位置:胴蛇腹

隅部:4分の1円弧状隅切り石積 -

4-25 基壇部詳細写真

4-25 基壇部詳細写真

-

4-26 南側の今橋筋に面した外壁のくぼみに据えられた「懐徳堂旧址の碑」

4-26 南側の今橋筋に面した外壁のくぼみに据えられた「懐徳堂旧址の碑」

碑の右側には、この碑を設置した日本生命保険相互会社により、下記の文が添えられている。『懐徳堂旧址の碑について この地は徳川時代の学校として名高い懐徳堂の跡である 享保11年の開学から明治2年の閉鎖まで140年の間 大阪文教の中心であった 大正の初年に先儒の偉業を顕彰して記念会が設立されたので当社も協賛してこの碑を建てた撰文は記念会の創設者 西村天因先生 揮毫は懐徳堂第2代の学主たる中井甃庵先生の玄孫中井天生先生である 昭和37年5月 日本生命保険相互会社』

日本生命 (1963)『日本生命七十年史』日本生命保険

日本生命 (1990)『ニッセイ100年史』日本生命保険

安達 英俊 (2013)「再読 関西近代建築 -モダンエイジの建築遺産— 日本生命保険相互会社本店本館」

『建築と社会』(2013年NO.1090)日本建築協会

與謝野 久 (2010)「Archives 大先輩の建築から学び取ること 日本生命本館」『日建設計 ニュースレター』

(2010年11月)日建設計

與謝野 久 一水会80周年記念講演資料より「住友銀行本店北立面図黄金分割分析」

『住友ゆかりの建築に見る「進取と調和」のこころ』

山根 正次郎 (1996)「建築家 山根正次郎 -建築プロフェッションの原点を求めてー」

『建築ジャーナルブックレット2』建築ジャーナル

岡橋 作太郎 (1962)「日本生命本館 設計者のことば」『建築と社会』(1962年7月号)日本建築協会

4-20 日本生命(1968)『日本生命七十年史』日本生命