4-2

大阪株式取引所市場館 —高度機能大空間の先駆け—

-

4-10 昭和10年(1935)に竣工した大阪株式取引所市場館は、中央の堺筋と土佐堀通の交差点に位置している。手前の土佐堀川に架かる橋は難波橋。(写真は昭和34年の空撮)

4-10 昭和10年(1935)に竣工した大阪株式取引所市場館は、中央の堺筋と土佐堀通の交差点に位置している。手前の土佐堀川に架かる橋は難波橋。(写真は昭和34年の空撮)

-

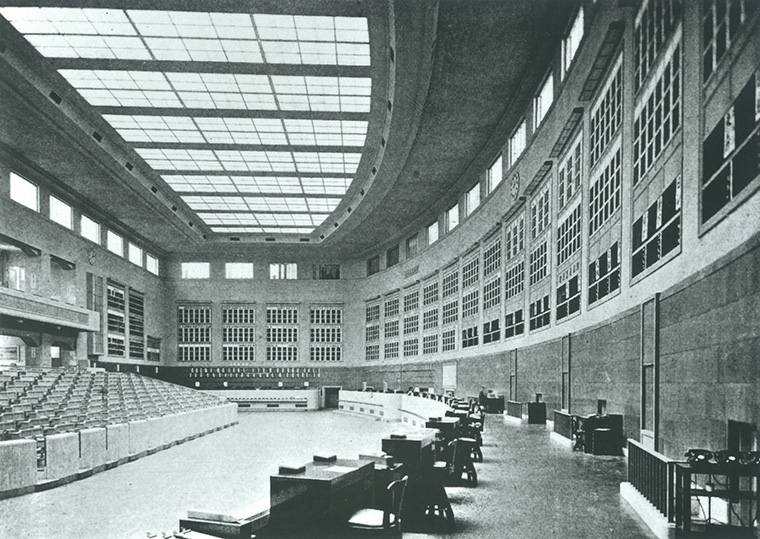

4-11 高度機能大空間の先駆けとなった市場館立会場(たちあいば)

4-11 高度機能大空間の先駆けとなった市場館立会場(たちあいば)

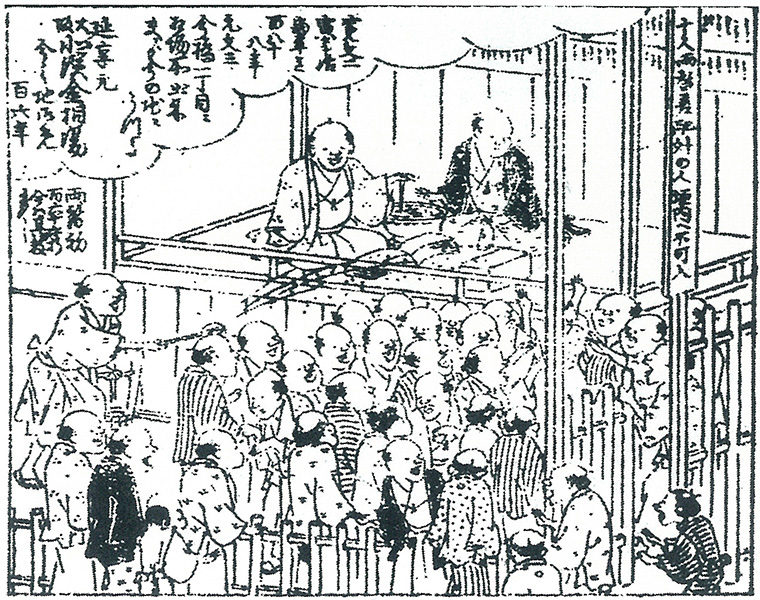

米本位制であった江戸時代、全国の藩が蔵屋敷を置いた大坂は、「天下の台所」と呼ばれる日本経済の中心地でした。幕府が公認した先物取引は、享保15年(1730)に堂島米会所(どうじまこめかいしょ)で始まっており、これが世界で最初の先物取引であったと言われています。米穀商が余剰金を運用して両替商になるケースも多く、大阪の北浜界隈にはこのような両替商が増えることとなりました。この活況のなかで、寛保3年(1743)、金相場会所(きんそうばかいしょ)が現在の大阪証券取引所の土地に移転してきたことが、北浜を株取引の街とする重要な契機となっています。

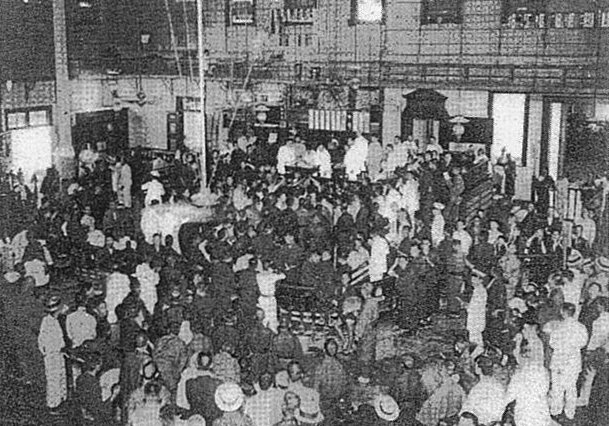

明治の時代に入り、近代的な資本経済の基盤を作るため、五代友厚や鴻池・住友・三井らの豪商が発起人となって、明治11年(1878)、大阪株式取引所が設立されることになりました。明治時代に建てられた取引所は、実態としては江戸期の金相場会所の形式を引き継いだものでした。そのため、のちに、近代的な資本経済に相応しい証券取引の市場館が必要とされるようになりました。

明治の時代に入り、近代的な資本経済の基盤を作るため、五代友厚や鴻池・住友・三井らの豪商が発起人となって、明治11年(1878)、大阪株式取引所が設立されることになりました。明治時代に建てられた取引所は、実態としては江戸期の金相場会所の形式を引き継いだものでした。そのため、のちに、近代的な資本経済に相応しい証券取引の市場館が必要とされるようになりました。

4-12 江戸時代の金相場の立会風景。立会の終了時でも場が熱して止まらない時は、水方が水をかけた。(左に見える柄杓で水をかけている男が水方)

4-12 江戸時代の金相場の立会風景。立会の終了時でも場が熱して止まらない時は、水方が水をかけた。(左に見える柄杓で水をかけている男が水方)

時代と共に変貌する都市

江戸時代の大坂の街は、東に位置する大坂城を起点とし、西の大坂湾に向かう東西方向の通りが主軸となる都市構造でした。明治時代に入り、大阪駅が北の梅田に置かれたことで、南北方向が主要な大通りの軸となり、東西から南北へ都市軸の交替が起こりました。ただ都市軸の交替後でも、御堂筋が整備される以前の主要な南北大通りは、市電の通る堺筋でした。証券取引所の場所は、その堺筋と土佐堀川が交差する当時の大阪のプライム・ロケーションでした。

ちなみに、名古屋でもこの時代、城と駅の位置関係から、南北軸と東西軸が入れ替わる都市構造の変化が起きています。また、東京でも関東大震災後の復興計画により、大きな都市構造の変化が起きています。この時代の日本は、新しい時代に呼応して都市構造が変わった時代と言えるでしょう。

ちなみに、名古屋でもこの時代、城と駅の位置関係から、南北軸と東西軸が入れ替わる都市構造の変化が起きています。また、東京でも関東大震災後の復興計画により、大きな都市構造の変化が起きています。この時代の日本は、新しい時代に呼応して都市構造が変わった時代と言えるでしょう。

4-13 大正時代の立会場取引風景

4-13 大正時代の立会場取引風景

新しい時代の証券取引所

新しい時代の要請は、建築のあり方にも現れています。昭和10年(1935)に改築された大阪株式取引所では、それまでの相場会所とは全く異なる、場立ち2000人を収容する冷暖房完備の大空間が必要となりました。新しい資本経済が、新しい建築のあり方を要請する時代となっていたのです。

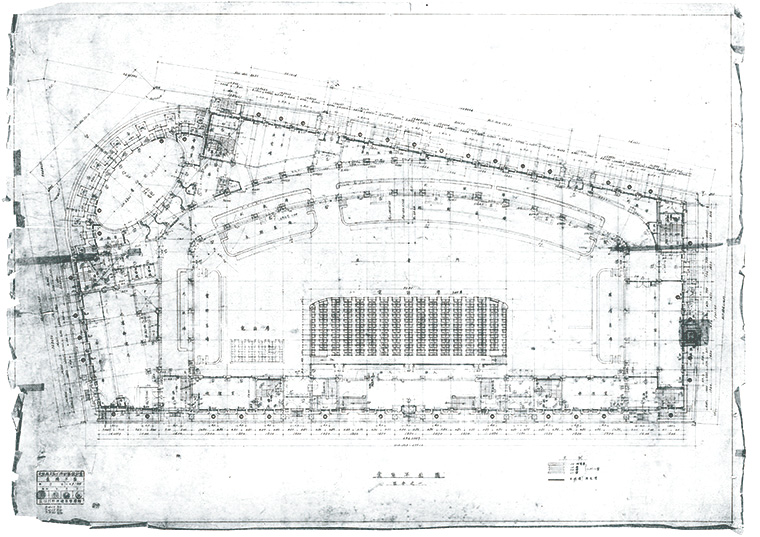

1階平面図からも分かるように、この建物は2つの大きな要素からなっています。一つは大空間の取引所であり、もう一つは、1階平面図の左上にある小判型の玄関ホールです。新たな市場経済になったものの、「相場」という人智のコントロールを超える激しい世界で生きる人々は、それぞれの空間に切実な意味付けをしていました。静謐な雰囲気をもつ玄関ホールには「頭を冷やす場所」という意味付けを、また天井高さ52尺(約16m)のトップライトから自然光が明るく降り注ぐ取引所には、「相場が青天井に騰がる」という縁起かつぎをしていたのです。

1階平面図からも分かるように、この建物は2つの大きな要素からなっています。一つは大空間の取引所であり、もう一つは、1階平面図の左上にある小判型の玄関ホールです。新たな市場経済になったものの、「相場」という人智のコントロールを超える激しい世界で生きる人々は、それぞれの空間に切実な意味付けをしていました。静謐な雰囲気をもつ玄関ホールには「頭を冷やす場所」という意味付けを、また天井高さ52尺(約16m)のトップライトから自然光が明るく降り注ぐ取引所には、「相場が青天井に騰がる」という縁起かつぎをしていたのです。

4-14 1階 平面図

4-14 1階 平面図

高度機能大空間の先駆けとして

新しい取引所では、刻々と変わる株価取引を一面に表示するための大きな壁が必要となりました。熱気に満ちた株取引が進行する立会場(たちあいば)のすべての位置から株価表示が見やすいように、その壁は大きく緩やかなカーブを描く壁面として設計されています。その大空間をはじめとする鉄骨架構では、当時最新鋭の電気溶接も随所に導入した先駆的な設計と、厳しい監理のもとで入念な施工がなされました。また、ひな壇状の電話席で鳴り響く500台の喧騒音を吸収しながらも、高場からの撃析(げきたく/拍子木を鳴らすこと)音は通り易くするという矛盾した条件を達成する音響設計もなされていました。このプロジェクトの中心となった竹腰健造は、「最も気を配ったのは、市場の機能の充実とともに、立会場の採光と音響であった。」と述べています。

建築・構造・設備の各技術が一体となって設計され、綿密な施工がなされています。この昭和初期の時代にあって、これらの仕事が組織的な緻密さで遂行されたからこそ実現できた成果だったと言えるでしょう。この市場館は、現代のさいたまスーパーアリーナのような高度機能大空間の先駆けであったと言えるかもしれません。

長谷部・竹腰建築事務所が大恐慌による苦境を乗り越える重要な契機となったこのプロジェクトは、日建設計の歴史にとってもマイル・ストーンとなっています。同時にその内容や技術においても、社会・経済の進化に呼応するプロジェクトの先駆けとして、その後の日建設計の歩む道を示唆するプロジェクトとなりました。

建築・構造・設備の各技術が一体となって設計され、綿密な施工がなされています。この昭和初期の時代にあって、これらの仕事が組織的な緻密さで遂行されたからこそ実現できた成果だったと言えるでしょう。この市場館は、現代のさいたまスーパーアリーナのような高度機能大空間の先駆けであったと言えるかもしれません。

長谷部・竹腰建築事務所が大恐慌による苦境を乗り越える重要な契機となったこのプロジェクトは、日建設計の歴史にとってもマイル・ストーンとなっています。同時にその内容や技術においても、社会・経済の進化に呼応するプロジェクトの先駆けとして、その後の日建設計の歩む道を示唆するプロジェクトとなりました。

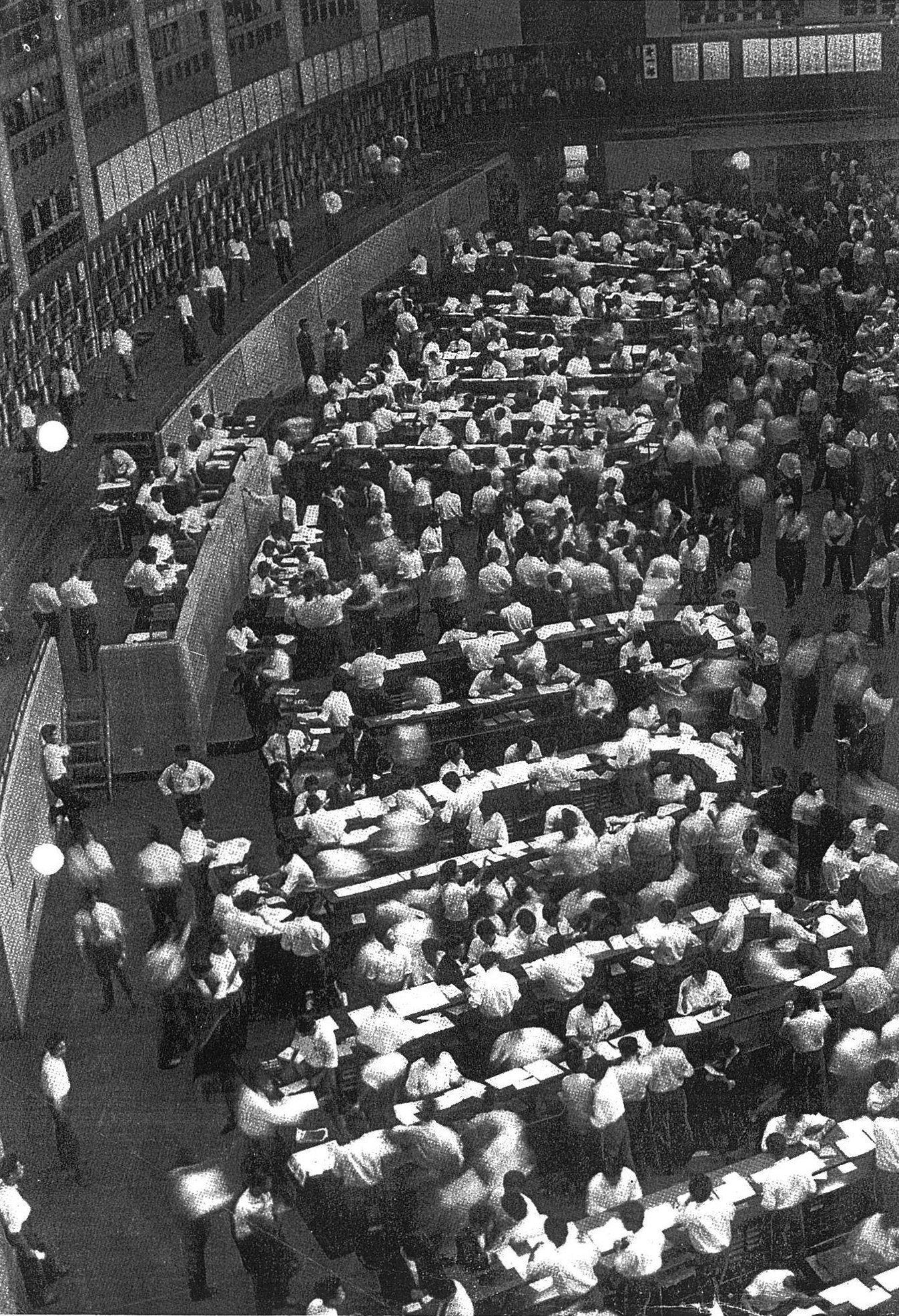

4-15 熱気みなぎる株取引立会場の風景

4-15 熱気みなぎる株取引立会場の風景

喧噪の彼方に

昭和10年(1935)、堺筋と土佐堀通りの交差点の北浜に、楕円形のシルエットと列柱による外観で、独特の存在感を示す建築が現れました。大阪株式取引所市場館のエントランスホールです。この楕円形のエントランスホールは、ステンドグラスから差し込む清々しく柔らかな光で満ちており、床・壁ともイタリア産大理石で仕上げられた上品で優雅な空間となっていました。長谷部鋭吉の意匠設計による、この豊かな静謐さを漂わせた空間は、株式取引立会場の喧騒と著しい対比をなしていたことでしょう。

この喧騒と静寂に想いを馳せると、歴史の彼方にいる株式相場に生きた人達の息づかいが聞こえてくるようです。

この喧騒と静寂に想いを馳せると、歴史の彼方にいる株式相場に生きた人達の息づかいが聞こえてくるようです。

-

4-16 エントランスホール

4-16 エントランスホール

色大理石による床模様は分銅秤を象ったもの。

アールデコ調の照明器具も空間を引き締めている。 -

4-17 エントランスホール

4-17 エントランスホール

下段最奥にある窓のディテール -

4-18 堺筋と土佐堀通の交差点に佇む、大阪株式取引所市場館

4-18 堺筋と土佐堀通の交差点に佇む、大阪株式取引所市場館

(参考文献)

大阪証券取引所(市場館)開発・保存方策検討研究会(2004)「大阪証券取引所旧市場館 歴史調査報告書」大阪証券取引所

竹腰 健造 (1980)『幽泉自叙』創元社

(1935)「大阪株式取引所」『建築と社会』(1935年6月号)

日本建築協会

與謝野 久 (2011)「Archives 大先輩の建築から学び取ること 大阪証券取

引所 旧市場館」『日建設計Newsletter』(2011年9月号)日建設計

大阪証券取引所(市場館)開発・保存方策検討研究会(2004)「大阪証券取引所旧市場館 歴史調査報告書」大阪証券取引所

竹腰 健造 (1980)『幽泉自叙』創元社

(1935)「大阪株式取引所」『建築と社会』(1935年6月号)

日本建築協会

與謝野 久 (2011)「Archives 大先輩の建築から学び取ること 大阪証券取

引所 旧市場館」『日建設計Newsletter』(2011年9月号)日建設計

出典

4-10、12 大阪証券取引所(市場館)開発・保存方策検討研究会 歴史調査報告書作成グループ(2004)

『大阪証券取引所旧市場館 歴史調査報告祖』サンエムカラー

4-13、15 平和不動産株式会社所蔵

4-16~17 撮影:東出清彦

4-10、12 大阪証券取引所(市場館)開発・保存方策検討研究会 歴史調査報告書作成グループ(2004)

『大阪証券取引所旧市場館 歴史調査報告祖』サンエムカラー

4-13、15 平和不動産株式会社所蔵

4-16~17 撮影:東出清彦