5-1

住友商事と日建設計工務

5-1 日建設計工務の設立まで

5-1 日建設計工務の設立まで

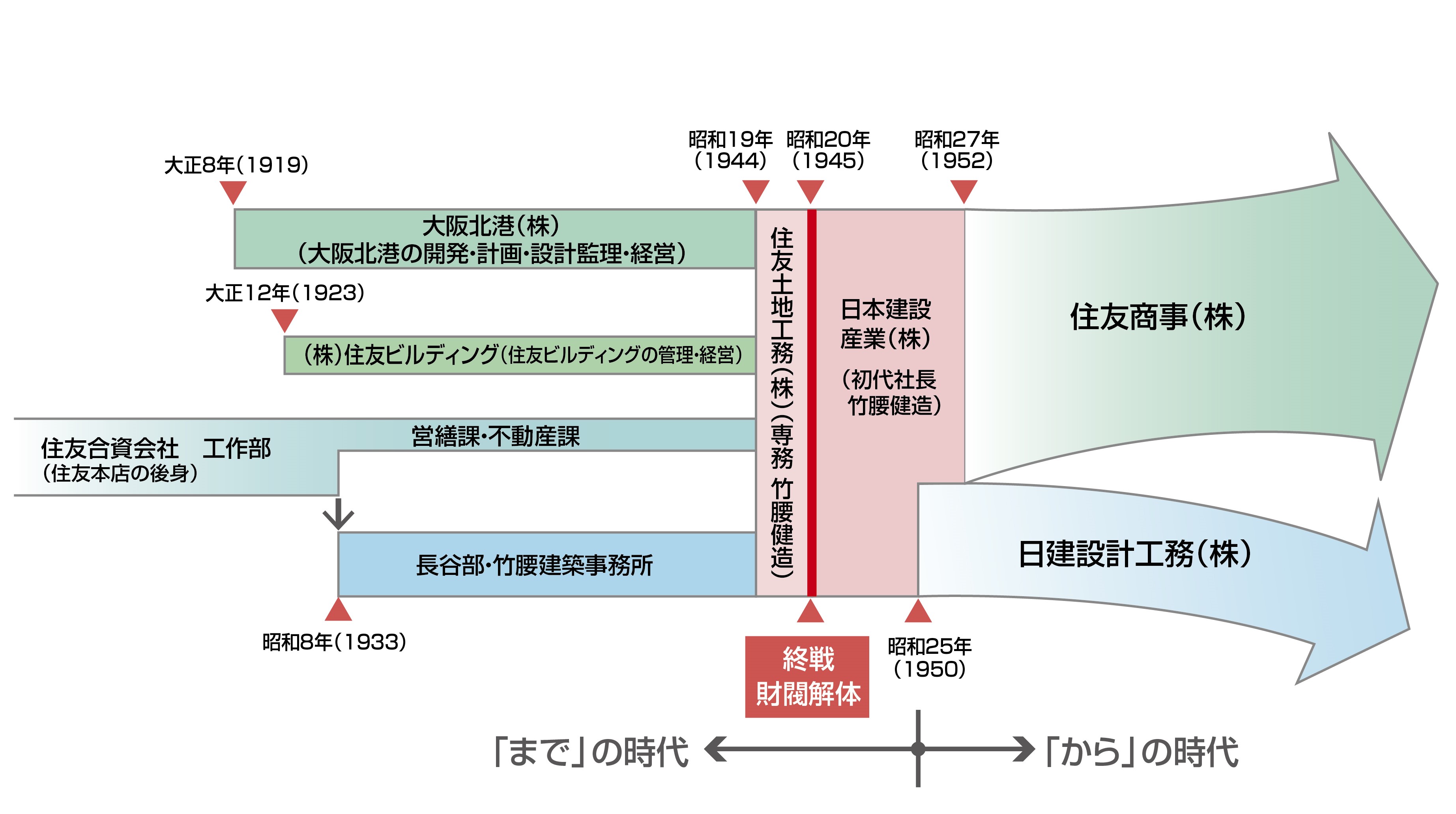

住友商事と日建設計には、終戦後に設立された日本建設産業株式会社という、共通のルーツがあります。昭和25年(1950)、日建設計工務は、母体であった日本建設産業から独立しました。この経緯は、終戦前後の混乱した複雑な社会事情の中で進行しています。上記の説明図をご参照ください。

この図では、昭和25年(1950)を境にして、「まで」と「から」の時代を分けています。第4回配信での説明の通り、日建設計の歴史を著わした2つの出版物のうち『北浜五丁目十三番地まで』が日建設計工務の設立前までを記述し、『北浜五丁目十三番地から』が日建設計工務の設立以後を記述していることから、日建設計工務設立年の昭和25年(1950)を2つの時代の境目としています。ちなみに北浜五丁目十三番地とは、日建設計工務が設立された時に構えたオフィスの住所のことです。

(注)文中では、分かり易さのため「株式会社」表記をほぼ省略しています。

この図では、昭和25年(1950)を境にして、「まで」と「から」の時代を分けています。第4回配信での説明の通り、日建設計の歴史を著わした2つの出版物のうち『北浜五丁目十三番地まで』が日建設計工務の設立前までを記述し、『北浜五丁目十三番地から』が日建設計工務の設立以後を記述していることから、日建設計工務設立年の昭和25年(1950)を2つの時代の境目としています。ちなみに北浜五丁目十三番地とは、日建設計工務が設立された時に構えたオフィスの住所のことです。

(注)文中では、分かり易さのため「株式会社」表記をほぼ省略しています。

第三代住友総理事による商社設立の禁止

大正9年(1920)、当時の住友総理事であった鈴木馬左也(まさや)は、「住友は鉱工業の経営に専念してきたため、商事活動の練達の人材を養成してきておらず、一歩誤れば大損害を被り、他の諸事業の経営まで危うくするおそれがある。」という意図から、商社設立の禁止を言い渡しました。以後、住友において、自社製品の販売以外の商事活動に携わることを避けることとなったのです。

戦争末期、国の「企業整備令」により住友土地工務が設立されていた

第二次世界大戦末期となっていた昭和19年(1944)、財閥や企業の同種事業を統合・整理させる企業整備令が国から発令されました。住友本社は、これに従って不動産関連事業を一元化するため、長谷部・竹腰建築事務所に住友復帰を要請し、大阪北港株式会社を中心として合体させた、住友土地工務株式会社を設立しています。

大阪北港株式会社はその25年前の大正8年(1919)に設立されており、大阪北港の工事も直営方式であったため、土木工事関連の建設資材の大規模な購買調達が行われていました。同時に、長谷部・竹腰建築事務所は、明治以来の営繕直営方式で建築工事関連の建設資材の購買調達も行っていたため、大阪北港と長谷部・竹腰建築事務所が合体した住友土地工務は、既に土木・建築の両工事関連資材の購入を行う商社機能をもった組織でした。

大阪北港株式会社はその25年前の大正8年(1919)に設立されており、大阪北港の工事も直営方式であったため、土木工事関連の建設資材の大規模な購買調達が行われていました。同時に、長谷部・竹腰建築事務所は、明治以来の営繕直営方式で建築工事関連の建設資材の購買調達も行っていたため、大阪北港と長谷部・竹腰建築事務所が合体した住友土地工務は、既に土木・建築の両工事関連資材の購入を行う商社機能をもった組織でした。

終戦直後、復員・引揚者受け入れのために商社を設立

第二次世界大戦後、GHQによる財閥解体指令により住友本社の解散が決定的となり、住友本社職員の措置と、中国や南方各地に散っていた外地からの復員・引揚者など多くの住友の関係者をどう受け入れるかが、住友にとって最大の課題となりました。住友が長年育成してきた人材を一挙に離散させてしまうのは重大な問題であり、戦後復興に大いに活躍してもらうためにも新規事業を立ち上げ、受け皿となる会社を用意することが住友の社会的責任であるという結論に至ります。

新規事業計画案では、製塩、水産、セメント、出版、商事などが検討されましたが、新たに設備投資を必要とする新規事業は緊急を要する事情のため不可能であり、商社を新規事業とする案が最後まで残りました。前述した、住友総理事による商社設立禁止の言い渡しのため、慎重な検討がなされましたが、最終決断を委ねられた当時の総理事・古田俊之助(しゅんのすけ)は、「大局的に見て、商社活動に出ていく以外に道はない。」と断を下したのです。

新規事業計画案では、製塩、水産、セメント、出版、商事などが検討されましたが、新たに設備投資を必要とする新規事業は緊急を要する事情のため不可能であり、商社を新規事業とする案が最後まで残りました。前述した、住友総理事による商社設立禁止の言い渡しのため、慎重な検討がなされましたが、最終決断を委ねられた当時の総理事・古田俊之助(しゅんのすけ)は、「大局的に見て、商社活動に出ていく以外に道はない。」と断を下したのです。

5-2 舞鶴港に到着した最後の引揚船・白山丸 昭和33年(1958)

5-2 舞鶴港に到着した最後の引揚船・白山丸 昭和33年(1958)

戦後、商事部門を設け、日本建設産業として再発足

住友本社は、自ら財閥を解体する直前に、商社事業の受け皿となる会社を住友土地工務株式会社とすることに決定しました。しかし、「住友」等の財閥呼称はGHQにより禁止されていたため、住友土地工務株式会社を「日本建設産業株式会社」に社名変更して再発足させたのです。この「日本建設産業」という名前は、「終戦直後の国土の荒廃の中から新しい日本を建設する」という理想から名付けられたものでした。

日本建設産業の初代社長には、米国で資材調達業務を経験し「住友には商社が必要である」ことを早くから提唱していた竹腰健造が就任しました。しかしその1年半後、竹腰は商社の誕生を見届けた後、自身に公職追放令が及ぶ前に社長を辞任し住友を去っています。

日本建設産業の初代社長には、米国で資材調達業務を経験し「住友には商社が必要である」ことを早くから提唱していた竹腰健造が就任しました。しかしその1年半後、竹腰は商社の誕生を見届けた後、自身に公職追放令が及ぶ前に社長を辞任し住友を去っています。

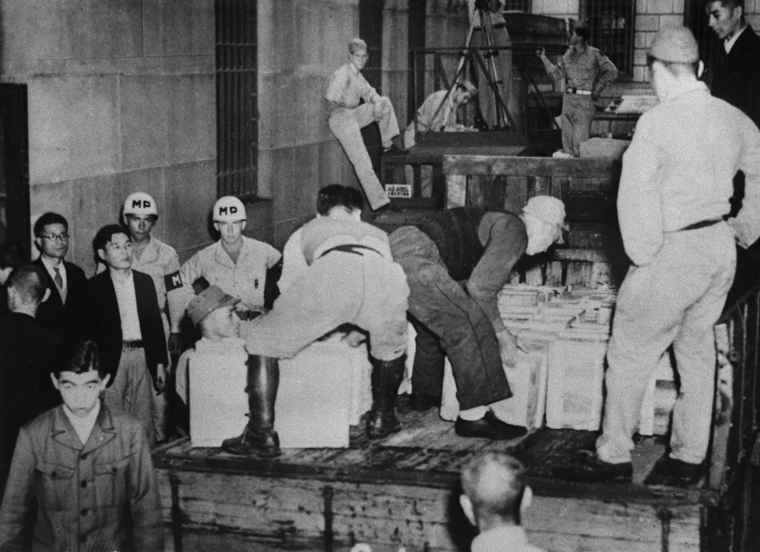

5-3 MP(米軍警察)に監視され、ある財閥本店から運び出される財閥財産の株券(1946)

5-3 MP(米軍警察)に監視され、ある財閥本店から運び出される財閥財産の株券(1946)

田路舜哉が日本建設産業の第二代社長に就任し、住友商事の礎を築く

元住友金属工業取締役であり、後に日本建設産業の常務取締役となっていた田路舜哉(とうじ・しゅんや)が、竹腰の跡を継ぎ、日本建設産業の第二代社長に就任しました。

田路は、住友が避けてきた商社事業の分野で、終戦直後の混乱の中で積極的な経営を推し進め、昭和26年(1951)に商社業界16位、昭和32年(1957)には8位としています。終戦後の困難な時代、田路は商社事業の基礎作りを果敢に行ったのです。

田路は、住友が避けてきた商社事業の分野で、終戦直後の混乱の中で積極的な経営を推し進め、昭和26年(1951)に商社業界16位、昭和32年(1957)には8位としています。終戦後の困難な時代、田路は商社事業の基礎作りを果敢に行ったのです。

日建設計工務が独立し、誕生

戦後の日本建築設計監理協会(日本建築家協会の前身)は、会員が資材の販売を行うことを禁止しました。その結果、日本建設産業において、設計監理業務を遂行することと、資材の買付け・販売を行う商事部門業務の遂行とは矛盾することになったのです。一方、商事部門は、住友グループ各社で製造された鋼材・鋼管・電線などを扱い、戦後復興が進展するとともに急成長していました。

日本建設産業の設計監理部門は、この矛盾を避けるためにも、また商事部門の急成長による経営の大型化に呑み込まれないためにも簡素な経営を求め、昭和25年(1950)に独立しました。これが、日建設計工務株式会社の設立です。

日建設計工務の初代社長には、長谷部・竹腰建築事務所の副所長であった尾崎久助(きゅうすけ)が就任しました。また、会長は日本建設産業社長である田路舜哉が兼務し、既に社会的に広く認められていた日本建設産業が後ろ盾になっていました。

終戦後の混乱した社会に再び船出した日建設計工務の設立は、それまで母体であった「住友」から独立する大きな決断でした。当時の人達は、この独立を「悲壮感を秘めた門出であった。」と回想しています。この決断がなければ、現在の日建設計は存在していません。

日本建設産業の設計監理部門は、この矛盾を避けるためにも、また商事部門の急成長による経営の大型化に呑み込まれないためにも簡素な経営を求め、昭和25年(1950)に独立しました。これが、日建設計工務株式会社の設立です。

日建設計工務の初代社長には、長谷部・竹腰建築事務所の副所長であった尾崎久助(きゅうすけ)が就任しました。また、会長は日本建設産業社長である田路舜哉が兼務し、既に社会的に広く認められていた日本建設産業が後ろ盾になっていました。

終戦後の混乱した社会に再び船出した日建設計工務の設立は、それまで母体であった「住友」から独立する大きな決断でした。当時の人達は、この独立を「悲壮感を秘めた門出であった。」と回想しています。この決断がなければ、現在の日建設計は存在していません。

5-4 終戦後の大阪駅前にあった闇市

5-4 終戦後の大阪駅前にあった闇市

(参考文献)

住友商事 (1972)『住友商事株式会社史』住友商事

日建設計 (1970)『二十年史』日建設計

(昭和45年7月1日発行の当時は、昭和25年の日建設計工務設立を創立年としていた。

現在は明治33年を創業年としている。)

小西 隆夫 (1991)『北浜五丁目十三番地まで』創元社

小西 隆夫 (1993)『住友営繕のふるさと物語』(日建設計 社内報 特別号1993年3月)日建設計

船越 義房 (1968)『尾崎久助 その生涯と業績』日建設計工務

竹腰 健造 (1978)『懐旧譜』竹腰 健造

竹腰 健造 (1980)『幽泉自叙』創元社

住友商事 (1972)『住友商事株式会社史』住友商事

日建設計 (1970)『二十年史』日建設計

(昭和45年7月1日発行の当時は、昭和25年の日建設計工務設立を創立年としていた。

現在は明治33年を創業年としている。)

小西 隆夫 (1991)『北浜五丁目十三番地まで』創元社

小西 隆夫 (1993)『住友営繕のふるさと物語』(日建設計 社内報 特別号1993年3月)日建設計

船越 義房 (1968)『尾崎久助 その生涯と業績』日建設計工務

竹腰 健造 (1978)『懐旧譜』竹腰 健造

竹腰 健造 (1980)『幽泉自叙』創元社

出典

5-2 所蔵:舞鶴引揚記念館

5-3 所蔵:毎日新聞社

5-4 所蔵:大阪都市協会

5-2 所蔵:舞鶴引揚記念館

5-3 所蔵:毎日新聞社

5-4 所蔵:大阪都市協会