2-1

明治への揺籃 -別子銅山から-

明治維新後に本格的な近代化が進みましたが、その近代化への基本的な母体は、既に江戸時代に用意されていたと言われています。プロローグで、日建設計の源流は住友にあると記しましたが、その住友の源流も、江戸時代初期に始まった銅精錬業にありました。1691年に開坑された四国の別子銅山を原点とする住友の「銅づくり」が、現代につながる多くの企業の母体となり現在に至っています。

別子銅山は、当時では世界的規模の銅山だった

四国の愛媛県JR新居浜駅より南東約10kmの深山が連なる山中に、世界的にも稀な大鉱床を有する銅山がありました。これが1691年の開坑から1973年の閉坑に至るまで、282年に亘り近世から近代への日本経済の中で重要な役割を果たした別子銅山です。

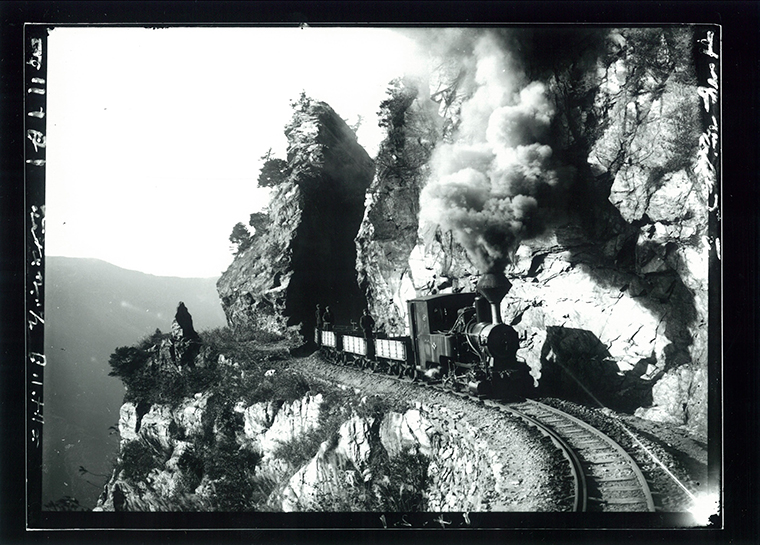

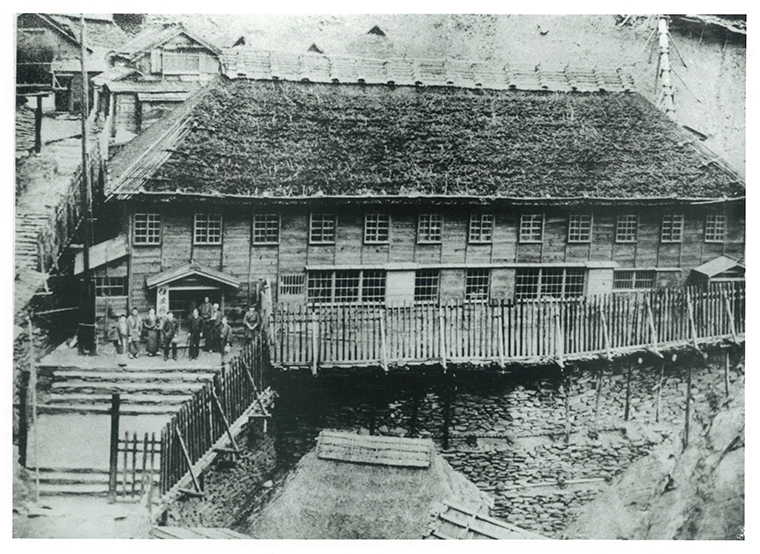

江戸時代の別子の銅は、貨幣の原料として東アジアの貨幣経済を支え、長崎貿易の決済商品として遠くヨーロッパまで知れ渡っていました。18世紀末の日本は世界最大の銅産出国であり、国内の年間銅産出高5,300tのうち1,300tを別子銅山が産出していたのです。この別子銅山は大規模なもので、銅掘工人・銅吹大工などの鉱山業に直接関わる人々約5,000人に加え、この家族や関係する商人などを含め約1万人を超す人口を有する大鉱業集落でした。明治期には峻険な山中を走る蒸気鉱山鉄道も敷設され、住宅・学校はもちろんのこと、病院や劇場まで備わった山上の都市だったのです。

江戸時代の別子の銅は、貨幣の原料として東アジアの貨幣経済を支え、長崎貿易の決済商品として遠くヨーロッパまで知れ渡っていました。18世紀末の日本は世界最大の銅産出国であり、国内の年間銅産出高5,300tのうち1,300tを別子銅山が産出していたのです。この別子銅山は大規模なもので、銅掘工人・銅吹大工などの鉱山業に直接関わる人々約5,000人に加え、この家族や関係する商人などを含め約1万人を超す人口を有する大鉱業集落でした。明治期には峻険な山中を走る蒸気鉱山鉄道も敷設され、住宅・学校はもちろんのこと、病院や劇場まで備わった山上の都市だったのです。

-

2-1 別子銅山位置図

2-1 別子銅山位置図

-

2-2 別子鉱山図 明治7年(1874) 村瀬雙石画

2-2 別子鉱山図 明治7年(1874) 村瀬雙石画

図「2-1」の円で示されている旧別子エリアから銅山越を望んだ図。上部の瀬戸内海には四阪島が描かれている。 -

2-3 峻険な山中を走る鉱山鉄道

2-3 峻険な山中を走る鉱山鉄道

-

2-4 別子住友病院

2-4 別子住友病院

-

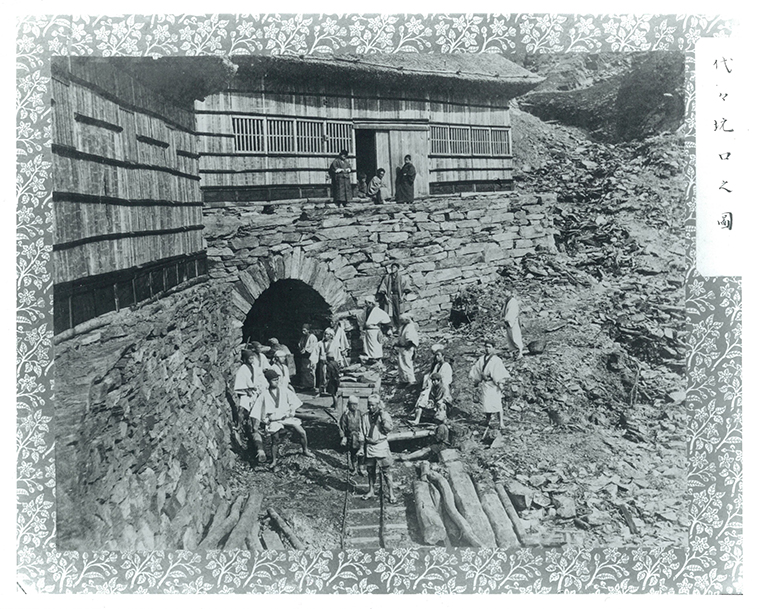

2-5 第一通洞南口

2-5 第一通洞南口

企業の社会的責任:環境対策と事業化

住友の「銅づくり」は、別子銅山の発見から遡ること約70年前、京都で始まっています。鉱石中の銀・銅を分離抽出する「南蛮吹き」の革新的技術に成功した蘇我理右衛門の実子で、住友家に婿養子で迎えられた住友家第二代友以(とももち:1607~1662)が、京都で銅吹屋を開業したのが始まりです。後に水運の便利な大坂の地に進出し、銅山経営から銅精錬業に至るまで、江戸と長崎にも出店を持つ大きな商いを拡げることとなりました。

しかし明治期になると、別子の山林は精錬燃料の供給のために伐採され尽くし、精錬で発生する亜硫酸ガスが環境を汚染するという深刻な問題が生じていました。これらの問題を解決するため、新居浜の沖合約20kmにある無人島「四阪島(しさかじま)」に大規模な精錬所を移転するという重大な決断がなされました。多くの困難を乗り越え、明治38年(1905)、四阪島において新鋭精錬所の操業が開始されるに至ります。しかし四阪島への移転後でも、亜硫酸ガスの抜本的な解決は困難でした。昭和14年(1939)になって初めて、アンモニア水で亜硫酸ガスを回収し肥料を製造する技術が導入され、この環境問題は解決されることとなったのです。この亜硫酸ガスから肥料を製造する技術は、現在の住友化学の源流となっています。

一方、荒れ果てた別子の山々には、毎年100万本から200万本の植林が行われました。この植林事業は現在の住友林業の源流となっています。現代において、「持続可能性」が重要課題であり、企業が事業精神を持って環境問題に取り組むべきことが提唱されていますが、住友は既に明治時代から、この困難な課題に取り組んでいたのです。

しかし明治期になると、別子の山林は精錬燃料の供給のために伐採され尽くし、精錬で発生する亜硫酸ガスが環境を汚染するという深刻な問題が生じていました。これらの問題を解決するため、新居浜の沖合約20kmにある無人島「四阪島(しさかじま)」に大規模な精錬所を移転するという重大な決断がなされました。多くの困難を乗り越え、明治38年(1905)、四阪島において新鋭精錬所の操業が開始されるに至ります。しかし四阪島への移転後でも、亜硫酸ガスの抜本的な解決は困難でした。昭和14年(1939)になって初めて、アンモニア水で亜硫酸ガスを回収し肥料を製造する技術が導入され、この環境問題は解決されることとなったのです。この亜硫酸ガスから肥料を製造する技術は、現在の住友化学の源流となっています。

一方、荒れ果てた別子の山々には、毎年100万本から200万本の植林が行われました。この植林事業は現在の住友林業の源流となっています。現代において、「持続可能性」が重要課題であり、企業が事業精神を持って環境問題に取り組むべきことが提唱されていますが、住友は既に明治時代から、この困難な課題に取り組んでいたのです。

2-6 鉱石運搬のため新居浜と四阪島の間を往復していた曳かれ船

2-6 鉱石運搬のため新居浜と四阪島の間を往復していた曳かれ船

原点は技術とものづくり

明治7年(1874)、洋式鉱業技術を導入するため、フランス人鉱山技師ラロックを招聘し別子銅山の将来計画書を作成させました。しかしその計画の遂行にあたったのは、フランスに留学するなどして洋式技術を習得した日本人技術者でした。その掘削採鉱に使用される機械を製作した「工作方」は、現在の住友重機械工業に繋がっています。

また、別子山には東洋一の落差597mの水力発電所が作られており、最大4,800kWの電力が当時の世界最長送電用海底ケーブルにより沖合の四阪島に送電されていました。この電線事業は現在の住友電工に継承されています。その住友電工からは、更に住友ゴムが生まれています。

このように、様々な「当時の最新技術」が別子銅山事業の基礎にありました。注目すべきことは、これらの技術が江戸時代からわずか30数年しか経っていない時代に導入されていたことです。この技術導入の背景には、西洋列強に呑み込まれまいとする明治の人達の危機感と、国益としての殖産興業に資する「志」があったことは言うまでもありません。

別子銅山の入り口に、当時の鉱夫が出・入坑の際に安全を祈願して必ず拝礼したと言われる大山積神社があります。別子銅山の歴史的意義を後世に伝えるため、昭和50年(1975)、大山積神社の参道に沿って、別子の山々の懐に埋め込まれるように別子銅山記念館が建てられました。館内は、かつての坑道の空間を再現するように作られており、この静かな館内を巡れば、300年にわたる「銅づくり」に懸けた当時の人々の想いが再び蘇ってくるようです。

また、別子山には東洋一の落差597mの水力発電所が作られており、最大4,800kWの電力が当時の世界最長送電用海底ケーブルにより沖合の四阪島に送電されていました。この電線事業は現在の住友電工に継承されています。その住友電工からは、更に住友ゴムが生まれています。

このように、様々な「当時の最新技術」が別子銅山事業の基礎にありました。注目すべきことは、これらの技術が江戸時代からわずか30数年しか経っていない時代に導入されていたことです。この技術導入の背景には、西洋列強に呑み込まれまいとする明治の人達の危機感と、国益としての殖産興業に資する「志」があったことは言うまでもありません。

別子銅山の入り口に、当時の鉱夫が出・入坑の際に安全を祈願して必ず拝礼したと言われる大山積神社があります。別子銅山の歴史的意義を後世に伝えるため、昭和50年(1975)、大山積神社の参道に沿って、別子の山々の懐に埋め込まれるように別子銅山記念館が建てられました。館内は、かつての坑道の空間を再現するように作られており、この静かな館内を巡れば、300年にわたる「銅づくり」に懸けた当時の人々の想いが再び蘇ってくるようです。

2-7 大山積神社の参道沿いに建てられた 別子銅山記念館(設計:日建設計)

2-7 大山積神社の参道沿いに建てられた 別子銅山記念館(設計:日建設計)

(参考文献)

朝尾直弘監修住友史料館編集 (2013)『住友の歴史 上巻』思文閣出版

住友史料館副館長 末岡照啓 (2011)『住友の事業精神とサスティナビリティー —企業のDNA(遺伝子)—」

一水会80周年記念講演梗概』一水会

住友商事(株)広報室 (1985)『住友の風土』住友商事

藤本 鐵雄 (1993)『「明治期」の別子そして住友—近代企業家の理念と行動—』御茶の水書房

朝尾直弘監修 住友史料館編集(2013)『住友の歴史 上巻』思文閣出版

朝尾直弘監修 住友史料館編集(2014)『住友の歴史 下巻』思文閣出版

朝尾直弘監修住友史料館編集 (2013)『住友の歴史 上巻』思文閣出版

住友史料館副館長 末岡照啓 (2011)『住友の事業精神とサスティナビリティー —企業のDNA(遺伝子)—」

一水会80周年記念講演梗概』一水会

住友商事(株)広報室 (1985)『住友の風土』住友商事

藤本 鐵雄 (1993)『「明治期」の別子そして住友—近代企業家の理念と行動—』御茶の水書房

朝尾直弘監修 住友史料館編集(2013)『住友の歴史 上巻』思文閣出版

朝尾直弘監修 住友史料館編集(2014)『住友の歴史 下巻』思文閣出版

出典

2-2~2-6:住友史料館所蔵

2-7:撮影:黒田青巖

2-2~2-6:住友史料館所蔵

2-7:撮影:黒田青巖